秋晴れという言葉はどこへ行ったのか?すっきり晴れる日があまりないままに11月を迎えてしまいました。一気に冬が来てしまった感じもしますが、11月こそ晴れてくれるでしょうか……?

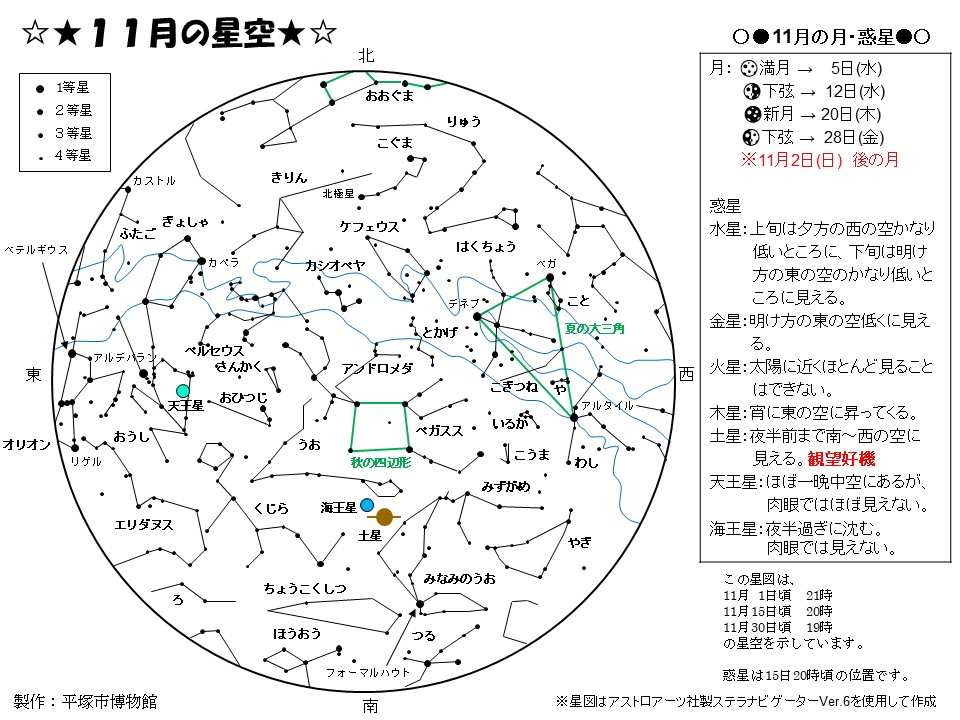

宵の南の空高く、秋の四辺形がひっそりと見ごろを迎えています。先月、この秋の四辺形がたいへん便利なアステリズムだと書きました。その“続き”をご紹介しましょう。

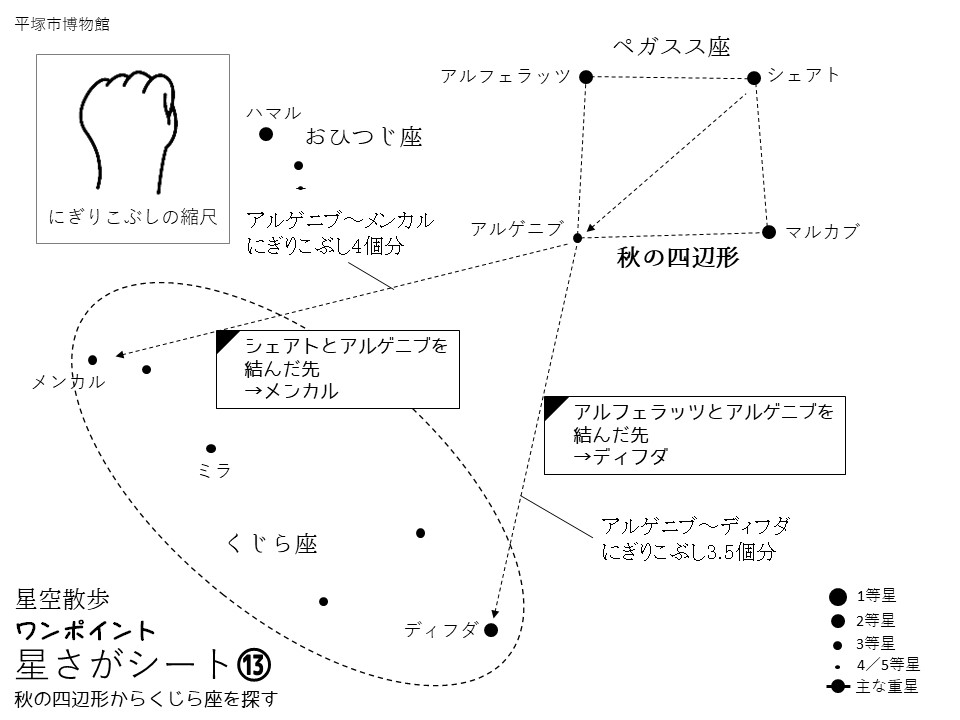

秋の四辺形の西側の辺を南へ伸ばすと、みなみのうお座のフォーマルハウトを見つけることができる、ということを先月ご案内しましたが、逆の辺、すなわち秋の四辺形の東側の辺を南に伸ばすと、くじら座の2等星ディフダ(デネブカイトスとも)を見つけることができます。一方、秋の四辺形の北西→南東の対角線を伸ばすとくじら座の頭を見つけることができますから、これでくじら座の全容を大まかに掴むことができるでしょう。

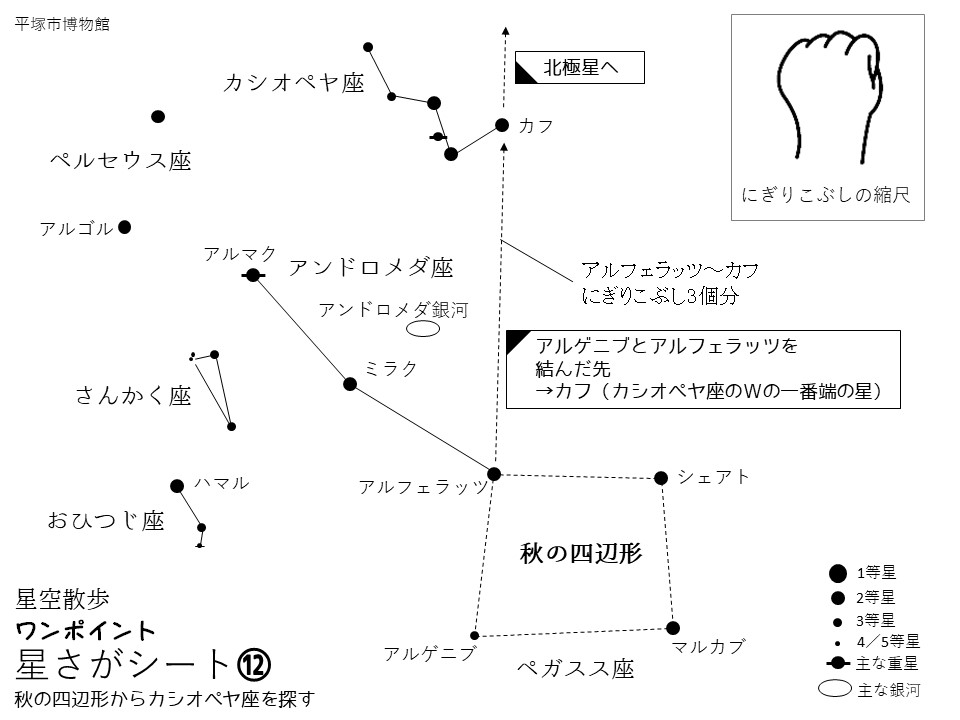

また、同じ辺を北に伸ばすとカシオペヤ座のW字形の端の星を見つけることができ、さらに伸ばしてくと北極星に達します。さらに秋の四辺形を柄杓の合(水を入れるところ)に見立てるように北東に向かって明るい星をたどるとアンドロメダ座を見つけることもできます。

続いて11月の天文現象をご紹介しましょう。

【11月2日】後の月

中秋の名月(十五夜)のお月見は中国から伝来した風習ですが、後の月(十三夜)のお月見は日本独自のもの。陰暦九月十三日のやや欠けた月を眺め、愛でます。中秋の名月の風習が伝わって間もない平安時代中期、宇多天皇または醍醐天皇の御世に始まったそうです。中秋の名月の芋名月に対し、後の月は栗名月とも呼ばれます。

【11月5日】本年最大の満月

地球と月の間の距離は一定ではありません。年間を通じて最大4万kmほど変化します。地球-月間の平均距離はおよそ38万kmですから10%近く変わることになります。地球に近い月は大きく、遠い月は小さく見えます。同時に見て比較することができないのでその変化を実感することはほとんどできませんが、実は“最近”の満月と“最遠”の満月とではけっこう大きさが違うのです。同じ条件で写真を撮って比較してみるのも楽しいかもしれません(2026年最小の満月は5月31日です)。

【11月24日】土星の環の“準”消失

今年は土星の環が見えなくなる年。土星の環はたいへん薄いため、地球に対し土星の環が真横を向くタイミングと太陽に対し土星の環が真横を向く(土星の環に真横から光が当たる)タイミングで環が見えなくなってしまうのです。今回はどちらかと言えば前者ですが、完全に真横にはなりません。それでも小さい望遠鏡では環が消えてしまったように見えるでしょう。望遠鏡をお持ちの方は、ぜひ。