昨日から10月になりました。ようやく残暑がおさまって涼しくなってきた感じでしょうか。「天高く馬肥ゆる秋」という諺があるように、秋晴れが広がる日が多い10月は星を見るのに適した季節。ぜひ夜空を見上げてみてください。

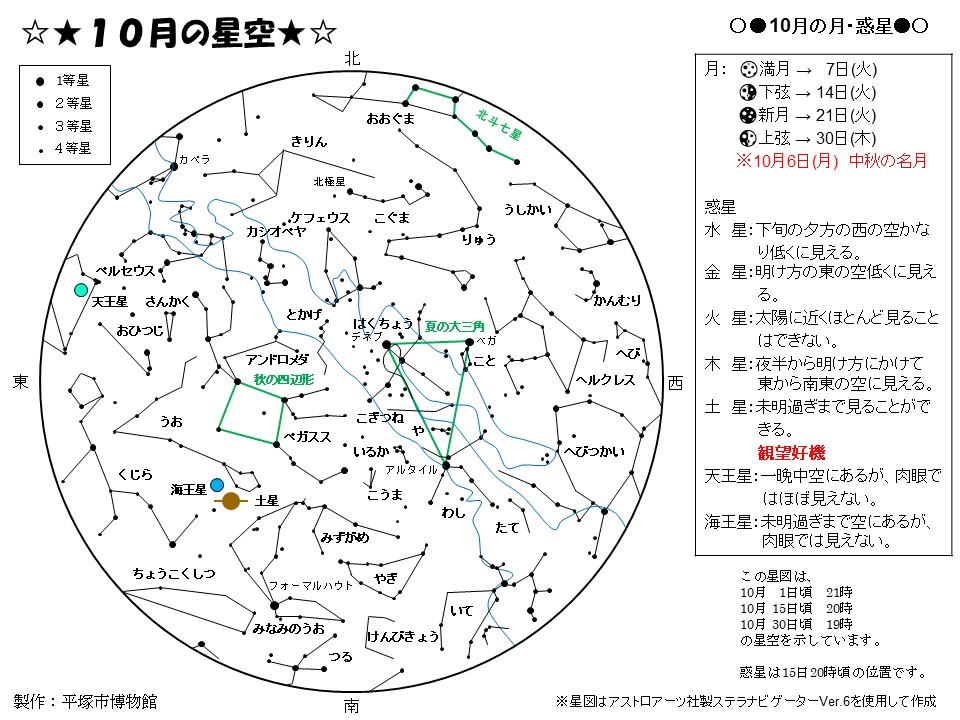

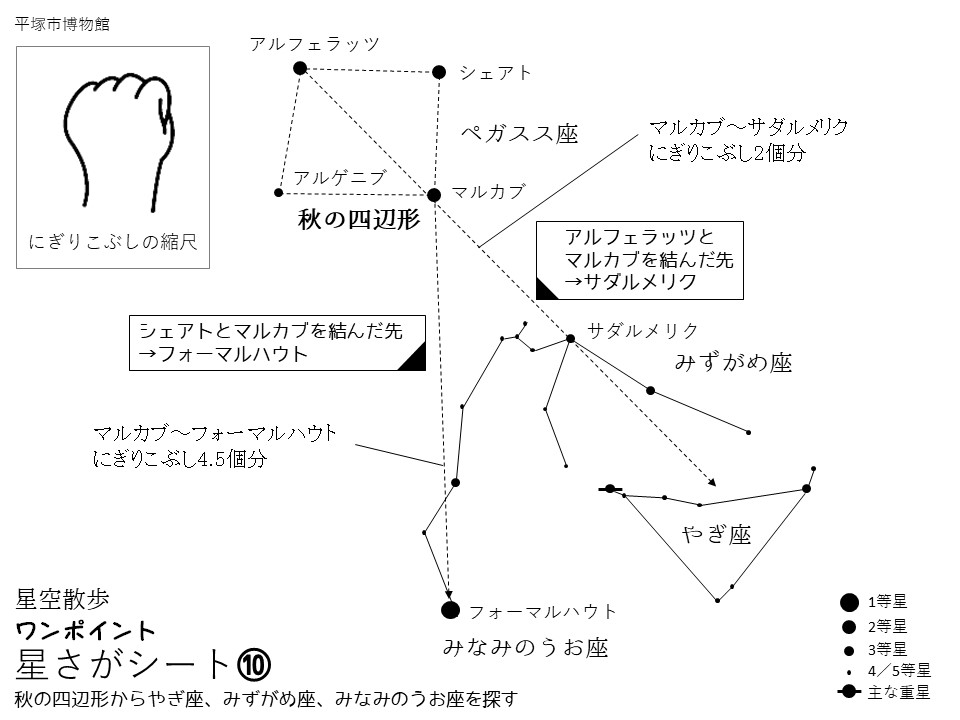

宵の空を見上げると、天頂を挟んで西側に夏の大三角が、東側に秋の四辺形を見つけることができます。秋の四辺形は夏の大三角に比べるとやや目立たないのですが(1等星がない)、秋の星や星座を探すのにはたいへん便利なアステリズムです。例えば、秋の四辺形の西側の辺を南へ伸ばすと、秋の星座唯一の1等星フォーマルハウト(みなみのうお座)を見つけることができます。また、北東→南西の対角線を南西に伸ばせば、やぎ座の三角形を、秋の四辺形とやぎ座の間にはみずがめ座をみつけることができるのです。

ほかにもいろいろ”使える”のですが、それはまた11月に紹介することにしましょう。

土星はほぼ一晩中、見ることができます。15年に一度の環が細い土星、ぜひ機会を見つけて望遠鏡で見てみてくださいね!下の画像はステラナビゲータ/AstroArtsでシミュレートした2025年10月15日20時の土星の姿です。

続いて10月の天文現象をご紹介しましょう。

【10月6日】中秋の名月

中秋の名月とは、陰暦八月十五日の月のこと。いわゆる十五夜です。今年はなんだか遅いなぁ、と感じられたかもしれません。実際にその通りで、日本が太陽暦を採用してから2番目に遅い中秋の名月です。その理由は、陰暦では六月の後に閏月(閏六月)が入れられたため。月の満ち欠けを基準とする陰暦では、一年の日数が354日になり、太陽暦での1年に対し10日ほど短くなってしまいます。それを調整するためにときどき閏月が挿入されるわけですが、今年はその年に当たっていたのです。なにはともあれ、10月6日は、ぜひお団子やススキ、季節のくだものなどをお供えして、月を見上げてみてください。平塚をはじめとする神奈川県西部では、豆腐をお供えする風習もありますよ。あ、今年の中秋の名月に関しては、澤村学芸員が明後日10月4日に小ネタ(?)を博物館日記に投稿してくださるそうです。お楽しみに!

【10月21日深夜~22日未明】オリオン座流星群が極大

10月21日の深夜から翌22日未明にかけて、オリオン座流星群が極大を迎えます。オリオン座流星群は、近年しばしば話題に上るようになった流星群。三大流星群に次いで多くの流星が飛ぶ流星群なので、比較的かんたんに流星を目にすることができるでしょう。今年は極大日が新月期に当たっているため好条件。また、オリオン群は活動のピークがなだらかな群なので、極大日を少し外れてもそれなりの数の流星を見ることができます。天気予報を睨みつつ、ぜひ観察にチャレンジしてみてください。なるべく空が開けた場所で、空全体をぼんやりと眺めるのが観察のポイントです。オリオン座を見る必要はありません。できるだけ周囲が暗いところで……市街地で見る場合も、極力、街灯などの光が直接目に入らないようにしましょう。

【10月通月】レモン彗星が明るく!?

今年1月に発見されたレモン彗星(C/2025 A6)。8月に急激に明るさを増し、肉眼彗星になるのではと期待されています。とはいえ彗星とは元来ぼんやりと見えるもの。たとえ4等級になったとしても、同じ明るさの恒星(4等星)より見にくいです。なるべく空が暗いところで、かつ双眼鏡などを使って見たいところです。10月15日頃までは明け方の東の空に、それ以降は夕方の西の空にも見えるようになります。10月も終わりに近づけば近づくほど明るくなる予報です。詳しくは、また博物館日記で取り上げたいと思います。ご期待ください。下の画像は当館天体観察会会員の水永仁さんが10月2日早朝に撮影したレモン彗星です。