鍬は最も基本的な農具といえるでしょう。昭和10年代に牛馬耕が普及し、昭和30年代にトラクターを導入する以前は、「耕す」という行為は鍬一本で行っていました。そのため、用途や土質に応じ、様々な種類の鍬が使われてきました。

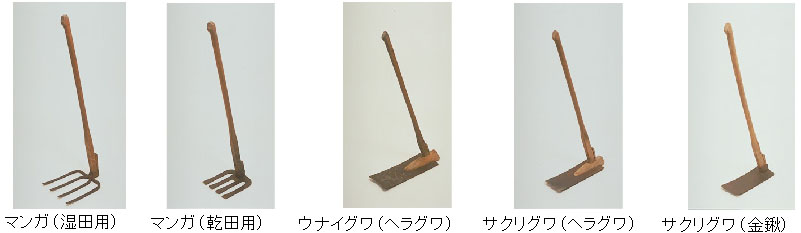

鍬は形状から、股鍬と平鍬に分けることができます。股鍬とは鉄の刃先が数本に分かれている鍬で、市域では一般にマンガーやマンガックワと呼び、刃先が四本に分かれているのが普通です。全国的には、備中鍬や万能の名で知られた鍬です。股鍬の特徴は、平鍬と比べて深く掘ることができ、しかも軽いことです。

水田用のマンガには、乾田用と湿田用とがあり、乾田用のマンガの方が刃が細く、硬い土でも深くうなえるようにできています。湿田は土が軟らかいため、土がこぼれないように刃が太めにできており、もっと深い湿田では平鍬のサクリグワを使用しました。乾田用のマンガは、トラクターを操作できない水田のコバをうなうのに現在も使用されています。

一方、平鍬は用途からウナイグワとサクリグワの二種に大別できます。ウナイグワは目方が一貫目(約3.75㎏)ほどもある重たい鍬です。秋の畑うない専用の鍬で、ダイコン、サトイモ、サツマイモ、落花生、陸稲など、収穫を終えた畑から順にうなっていきました。一日中重たい鍬をふるい続ける重労働でしたが、トラクターの導入でウナイグワは使用されなくなりました。

ウナイグワで耕した畑に、サクキリといって畝を立てる作業に用いるのが、サクリグワとかサクキリグワと呼ばれる鍬です。ウナイグワより一回り小さく、畝立て、土寄せ、溝掘りなど使用頻度の高い鍬で、現在も使用されています。かつては湿田でも使用しました。

平鍬を形状面でみると、木のヘラに鉄の鍬先をはめ込んだヘラグワと呼ばれる鍬があり、古くはウナイ・サクリともにヘラ付きの鍬を使用していました。ヘラグワは、ヘラに土が当たって土塊が良くこなれるので使いやすかったといわれます。大正時代からは、金鍬といって刃床部がすべて鉄でできている鍬が使われるようになりました。

●畑のサクイレ

かつて5月は麦秋といって、畑一面に麦の穂が輝いていました。大麦と小麦は出荷していましたし、日常の主食は米に大麦を混ぜて炊いた麦飯や、ウドン、ソバ、団子などの粉食でした。そのため、冬から初夏にかけての畑はほとんど麦が植えられていたのです。 5月になると、陸稲、大豆、里芋、薩摩芋、落花生、煙草などの作物を畑に蒔いたり植えたりしましたが、空いている畑は麦畑しかありません。麦は一尺八寸〜二尺の間隔で植えており、この狭いサクの間へ次の作物を仕付けていったのです。麦のサク間に間作することをサクイレといいました。 サクイレのときに使用された道具がオンガです。柄が長く刃が三角形の農具で、腰に縄を結わえ、曲がらぬようにまっすぐ後退して蒔き溝を掘りました。鍬のように深く掘ることはできませんが、狭い麦のサク間で作業するには好都合の農具でした。オンガは平らな畑での使用に適しているため、市域周辺でとくに使われていた農具です。

大麦畑

オンガ

●マンガの仲間

平塚には何々マンガ(マンガー)と呼ばれた農具を5種類ほど確認することができます。①マンガックワ、②コマンガ、③フリマンガ、④稲こきマンガ、⑤馬鍬です。マンガの語源は不詳ですが、「ガ」は鍬の「グワ」が詰まった音です。5種類の用途はコマンガとフリマンガが似ている以外は異なります。形状と材質に共通点があり、それは鉄製の刃が何本か付いた道具ということです。「マン」は、千石や万石など、作業効率の良い新種の道具に「千」「万」など大きな数字が冠せられたことと関連があるかもしれません。市域ではかつて7月中旬にマンガアライという農休日が出され、鍬やマンガなどの農具を洗いムシロに並べて供え物をし、農具に感謝する日がありました。

●稲刈り

暗渠排水工事が完成する以前は、腰まで水に浸かって稲刈りをするような泥深いドブッ田があり、そこではワタリギといって田に竹や丸太を入れ、これに乗って作業をすることもありました。また、刈った稲に泥が付かぬように、刈り台という籠を伏せて田に浮かべたり、葉付きの雑木の枝を扇形に縛ったものを用いたりして、この上で稲を束ねました。刈り台で束ねた稲は田舟にのせ、一杯になったら畦まで引いて運搬しました。かつての稲刈りは11月がピークだったので、氷を割って田に入るようなこともあり、ドブッ田の稲刈りはつらい作業でした。

田舟