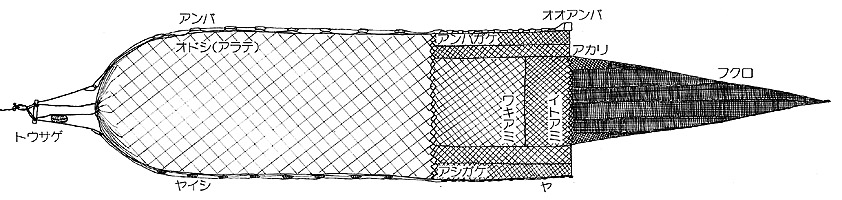

地曳網の構造

●タタミイワシ

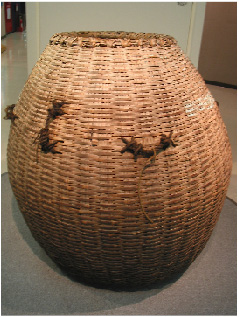

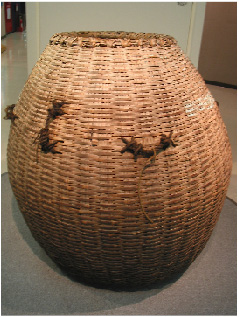

地曳網では、春から秋にかけてアジやサバ、シラス、イワシ、カマスなどがとれます。シラスはシコイワシ(カタクチイワシ)の稚魚で、生シラスを天日干して作るタタミイワシは平塚市名産品の一つに数えられており、現在は船曳網で捕れたシラスを加工しています。明治16年の全国水産博覧会には「相模国大住郡平塚新宿」より『シラス干製造場図式』と題された四葉続きの絵が出品されており、地曳網の綱引きやタタミイワシ作りの様子が描かれています。タタミイワシ作りの場面では、地曳網で捕れたシラスを籠に入れ天秤で担いで運ぶ漁師や、生シラスを型枠に入れスダレに押し当てて天日干しする様子などが描かれています。タタミイワシは型枠に入れて干すことから、戦前まではカクボシと呼ばれていました。

『シラス干製造図』(国文学研究資料館史料館蔵)

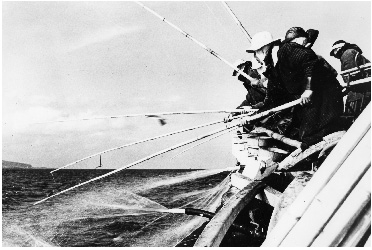

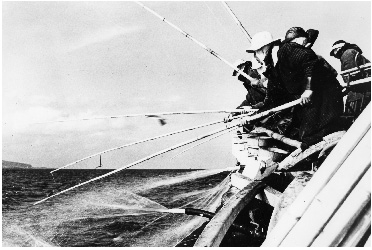

●カツオ一本釣り

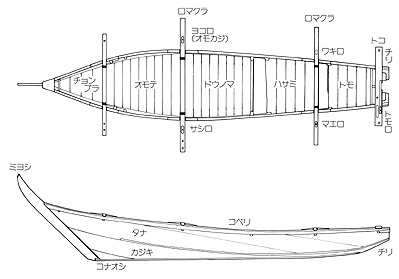

カツオは黒潮にのって回遊する魚で、6月になるとジウミと呼ばれる相模湾沿岸にシコイワシの群を追って入ってきました。カツオ釣りは、トリヤマといって海上のカツオドリ(オオミズナギドリ)を捜す鋭い眼力を必要としました。カツオドリの下にはカツオに追われたシコイワシが海面にせり上がっており、タモ網でシコイワシをすくってハリに刺し、カツオを一本釣りにしました。 シコイワシの群が無いときは、カメに入れておいたシコイワシの生き餌を海へ投げてカツオを寄せました。出漁前にハチダ網をかけてシコイワシをとり船に積んだのですが、狭いカメにイワシを入れておくと数日で死んでしまうため、大島など遠方へ出漁する場合には、イキョという竹籠のイケスにシコイワシを入れて一週間ぐらい海に浮かべておき、イワシを狭い環境に慣らしてから船に積み出漁しました。 漁場は七丁櫓の手こぎ船の時代は大島あたりまででしたが、大正時代になると船に動力が積まれ、カツオの群を追って伊豆沖から伊豆諸島、八丈島、銚子、勝浦沖にまで出漁するようになりました。機械船になるとしだいに生き餌は使われなくなり、ブッパイと呼ぶ疑似餌を使い、船から水をまきながら釣るようになりました。一本釣りを行っていた船主は、昭和40年前後に釣り船業などへ転身していきました。

カツオ一本釣り イキョ

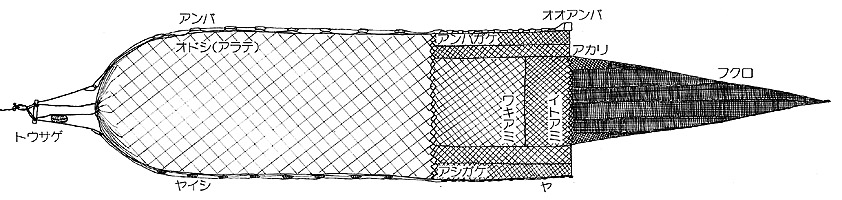

●定置網

定置網は大正時代頃から大敷網が使われ、大謀網、猪口網などへ変わっています。大謀網はブリ網ともいい、平塚では大正5年から昭和27年頃まで、冬から春にかけて張られました。操業には11艘の船と150人近くもの乗組員を要する大規模な網で、ブリが大漁のときは万祝という派手な半纏が船方へ配られ祝宴が開かれました。猪口網は、昭和7年から須賀で使われ始め、イワシやアジ、サバを主な対象魚としています。現在も平塚沖に2統の網が張られ、毎朝水揚げして魚市場へ卸しています。

→展示室案内へ戻る