平塚宿は慶長6年(1601)、徳川家康による東海道の整備とともに設定されました。また、慶安 4年(1651)には八幡村の一部が八幡新宿として平塚宿の加宿となり、明暦元年(1655)に平塚新宿と改称しました。宿は幕府や諸大名の荷物を継ぎ立てる目的で設定され、そのための人馬を常備する義務を負い、問屋場がその運営をおこないました。

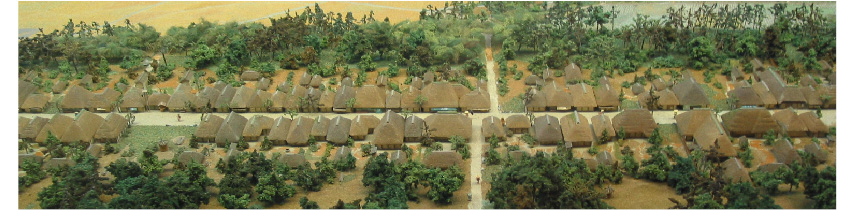

平塚宿は天保14年(1843)の書上げによると家数は443軒で、そのうち本陣1軒、脇本陣 1軒、旅籠54軒、人口は2114人となっています(平塚新宿を含む)。東海道が宿内を東西に貫通し、道幅は4間(7.2m)〜6間(10.8m)、家並みは街道を挟んで両側に19町5間(2km)の長さにつらなっていました。なお、平塚宿と隣宿の大磯宿との距離は27町(約3km)で、東海道の宿場のなかでも御油・赤坂間の16町(約1.7km)に次ぐ短い距離でした。大磯宿に近接した平塚宿の設定は、中原御殿・陣屋との連絡基地として必要とされたためと考えられます。

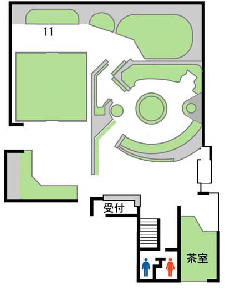

模型は文久2年(1862)に作られた「宿内軒別畳数坪数書上帳(宿並帳)」をもとに、当時の平塚宿を 200分の1で推定復元したものです。この史料は宿内それぞれの家について間口・畳数・坪数を書き上げたもので、本陣や脇本陣、高札場、毎月10日交代で勤めた東組・西組問屋場など宿の規模と位置関係がわかります。

模型に見る平塚宿の様子