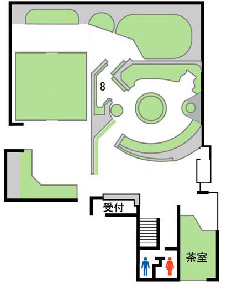

8 まちの中の石材

●身近な石材

街の中には、ビルの外壁、神社の鳥居や狛犬、公園の縁石や石碑、住宅の塀や生け垣の基礎、庭の飛び石など、様々な場所にいろいろな石材が使われています。富士山や箱根の溶岩、丹沢の七沢石は、江戸時代から生活の中でさかんに利用されてきました。相模川や酒匂川などの河川敷からも、かつて玉石が採取され、石垣などに使われてきました。こうした石材にも、相模川流域のなり立ちや日本列島の誕生、地球の歴史を示す様々な情報が隠されています。日本には存在しない20億年も前の地球上で最初にできた大陸の様子を想像することもできます。身近すぎて見過ごしてしまう石材について、見直してみましょう。

相模川川石を利用した石垣(市内下吉沢・

かつて相模川・水無川・酒匂川の玉石が数多く利用された。)

●流域の玉石

家の周りを見回すと、石垣や塀の下側に玉石がよく使われています。現在は河川からの採集が禁止され、富士川からの玉石が多くなってきましたが、まだ相模川や酒匂川の玉石(川原石)を使った石垣を見ることができます。玉石をよく見ると、川毎に石の種類や丸さ・大きさが異なり、どこから持ってきた川原石か知ることができます。相模川も水無川も酒匂川も丹沢から流れているので緑味のあるグリーンタフが多いのですが、関東山地や富士・箱根の溶岩は特定の河原にしか見ることが出来ません。平塚にいながら、丹沢や富士・箱根の岩石を見ることができるわけで、玉石は流域の岩石を観察するのに最適です。

酒匂川と河内川の合流点(山北町谷峨)

酒匂川と河内川の河原石の色の違いに注目。

●火山の溶岩の石材

富士や箱根火山の溶岩類はいろいろな用途の石材に使われます。真鶴から採れる箱根火山の小松石(輝石安山岩)は墓石として有名ですが、石垣の間知石にも使われます。小松石と同じ溶岩でも根府川石は厚い板状に割れる性質があり、石碑や飛び石として利用されます。根府川石の板状の割れ目は溶岩が冷えて固まるときに生じたものです。現在は小田原市米神から採掘されています。溶岩表層部のがさがさした部分は、ボサ石として、箱根火山の真鶴や富士火山の鳴沢村で採掘され、庭石などに利用されています。 みかげ石はマグマが地下深部で固まったもので、粗い結晶からできています。山梨の塩山みかげや筑波の真壁みかげ・稲田みかげが、市内ではよく見られます。みかげ石は石材の代表で、総合公園には真壁みかげが多量に利用されています。

箱根火山の溶岩である根府川石の石碑(市内中里

成器塾跡の碑。溶岩が冷却する過程で板状に割れる

性質を利用している。)

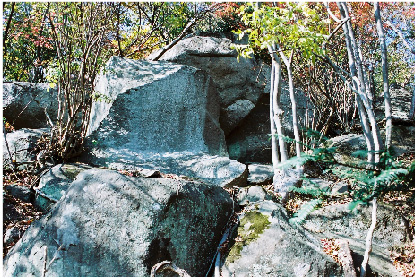

●丹沢の石材・七沢石

七沢石は大山信仰の道標・石仏・社寺の階段など現在でも相模川流域の各地で見られます。この石材は、厚木市七沢の鐘ヶ岳東麓で切り出されたもので、江戸時代前期に信州高遠の石工によって始められ、昭和38年まで採掘され、庶民の石材として利用されました。この七沢石は丹沢山地のグリーンタフ(火山礫凝灰岩)が褐色に風化したものです。鐘ヶ岳東麓の丁場に行くと、くさび跡のある切り出された七沢石を見ることができます。この七沢石の仲間には大谷石の他、伊豆若草石・白河石・芦野石などがあります。

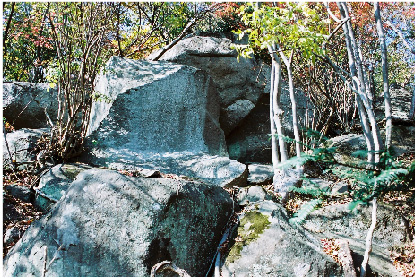

七沢石の丁場跡(厚木市七沢 大平丁場。丹沢山地

を作る火山礫凝灰岩を江戸期から採取し、庶民の

石材として利用された。)

●外国石材から地球の歴史を知る

ビルの外壁や床材には、外国産のみかげ石や大理石がよく使われています。赤いみかげ石は日本が生まれていない10億年以上も古い時代の大陸の断片を示していて、世界各地に点在しています。かつては1つの大陸だった断片なのです。駅周辺や博物館周辺には、何種類ものみかげ石が使われているので、岩石や鉱物の特徴や産地を調べてみると、日本や世界の地質を知ることができます。街は岩石の標本館なのです。

平塚駅ビルには多くの種類の外国石材が利用されている。

●手にとって観察・パソコンで検索

石材サイコロ石を両手でとって、重さ・固さ・結晶の粗さなどをよく観察しましょう。どこから産した石で、いつできた石なのでしょうか。 平塚で見られる日本や世界の石材をパソコン画面で調べることができます。石材の接写写真と利用写真が組み合わせてあります。実際に街角に見に行ってみてください。

→展示室案内へ戻る