ばくぜんとした状態のとき、人はまず自分の知っているものをそれに当てはめようとするものです。地動説の時代が来て、地球が惑星のひとつだと知ったとき、人はまず火星に、地球に類似した環境を想像しました。それが、望遠鏡観測や物理観測を通して、少しずつですがほんとうの顔を見せはじめたとも言えるでしょう。しかし、地球大気を通しての地上からの観測では、それはまだまだ霧の中に見え隠れするようなものでした。

火星という惑星が、霧のベールを脱ぎ、その環境を人類の前にあらわにするのは、20世紀後半、探査機による接近観測という、かつての望遠鏡の発明に匹敵する方法が行なわれてからになります。

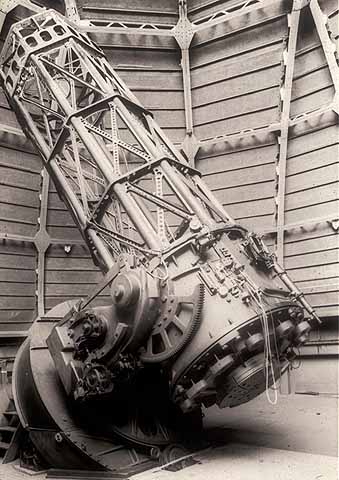

ウィルソン山150cm反射望遠鏡(1907年完成)

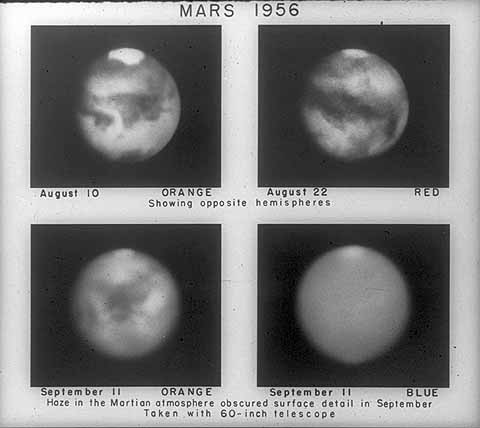

ウィルソン山150cm望遠鏡+色フィルターによる火星

(左上/左下−オレンジ、右上−赤、右下−青)

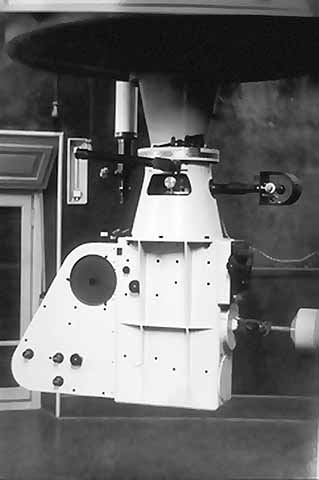

望遠鏡に取り付ける分光写真機(ブレラ天文台)