望遠鏡は惑星観測に新しい視点をもたらしました。それまでは、肉眼で見られるもの、つまり惑星の位置の変化をどのように解釈し、説明するかということが天文学者の主たる仕事だったのが、その惑星がどのような星かという点に目が向けられるようになります。1659年にはオランダのホイヘンスが火星の暗色模様の回帰から自転周期を測定しようとします。カッシーニは1666年に24時間40分という、現在用いられる値にかなり近い数字をはじき出しています。また、極冠や、それが自転軸に対し偏りをもつことなどもこのころ発見されています。

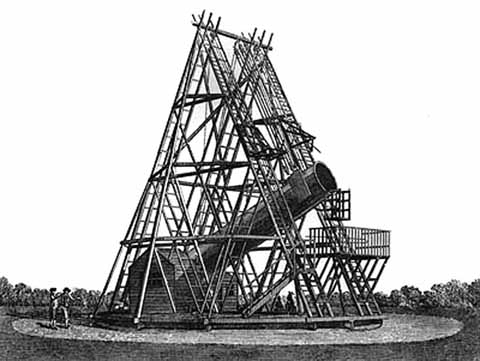

望遠鏡の技術は、18世紀になると金属鏡を用いた大型反射望遠鏡が主流となり、その代表格がイギリスのウィリアム・ハーシェルでした。彼は火星の自転軸の傾きを推定したり、火星による星の掩蔽という現象を利用して火星大気を観測し、それが極めて薄いものであるなどと述べました。また、火星の暗部は海洋であると考えました。

ホイヘンスのスケッチ

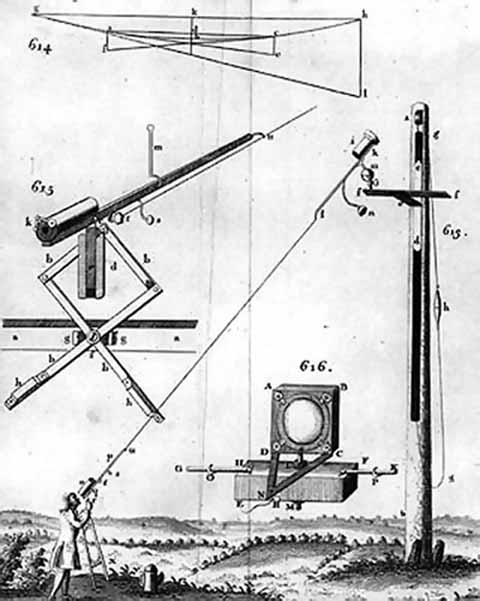

ホイヘンスの空中望遠鏡

「筒」のないレンズだけの望遠鏡。当時の技術では、レンズを大きくするには焦点距離を長くしなければならなかった。

火星を記録した望遠鏡は長さ7mほどの長大な望遠鏡だったという。下はさらに後の大きなもの。(王立天文協会)

W.ハーシェルの反射望遠鏡

(王立天文協会)

スキャパレリのスケッチ