|

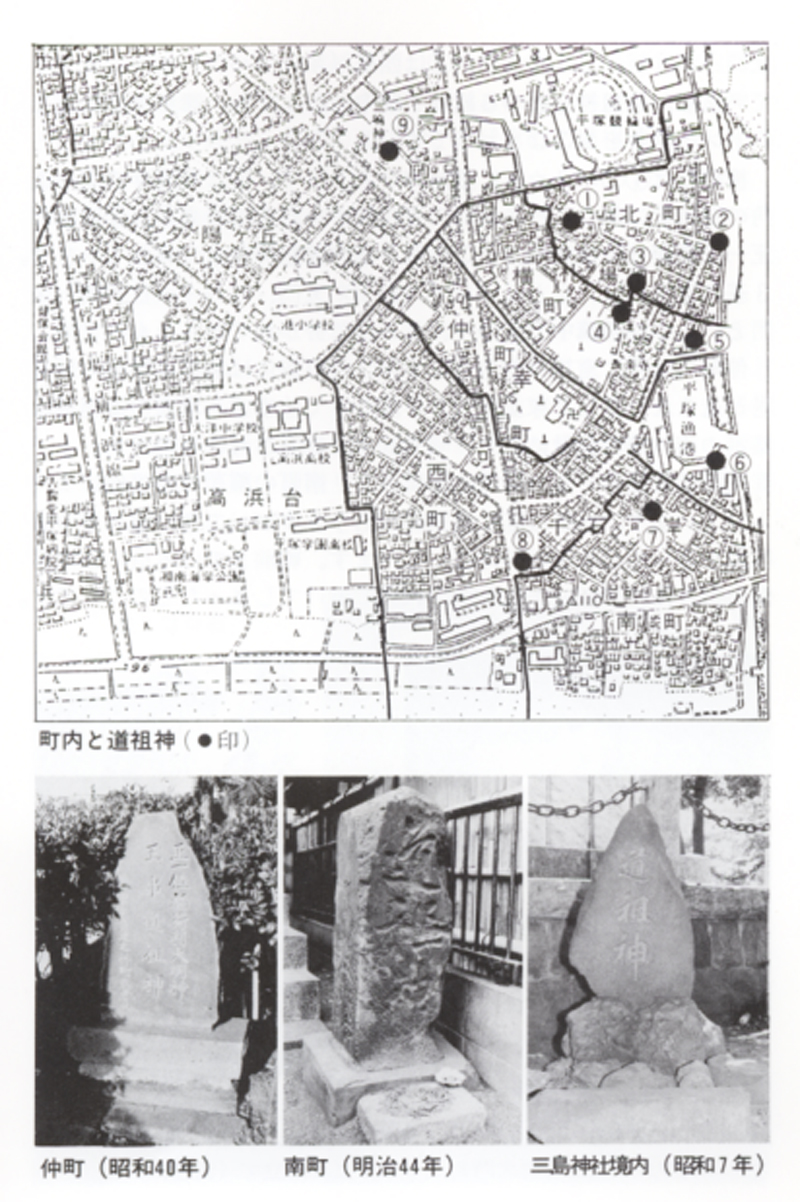

これは正月のセイトバライ(ドンド焼き)などでなじみ深い石仏だと思います。須賀地区では9ヵ所に11基の道祖神がまつられています。町内単位、あるいは町内の中の組を単位としてまつり、この単位ごとにセイトバライをおこなうわけです。

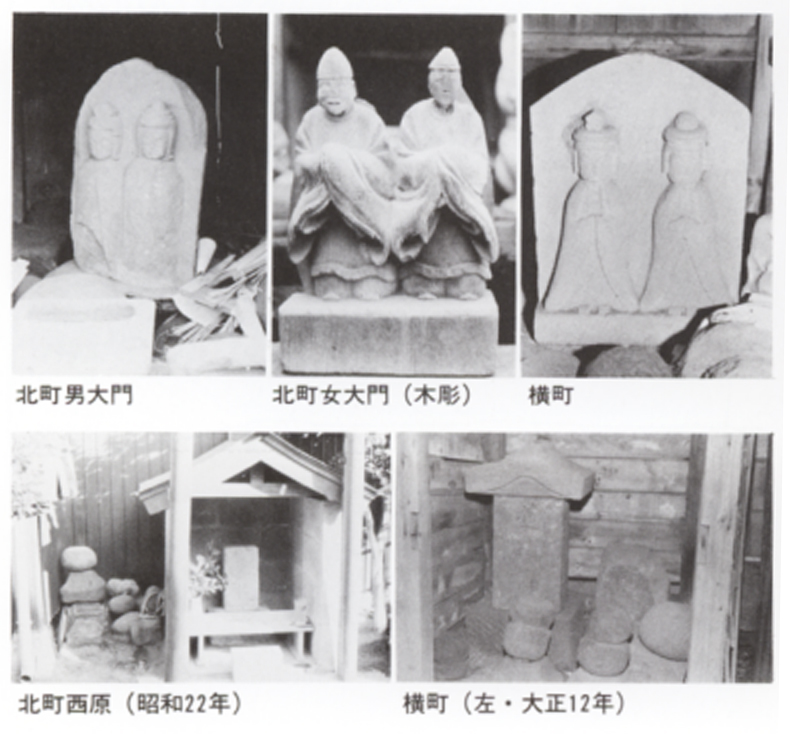

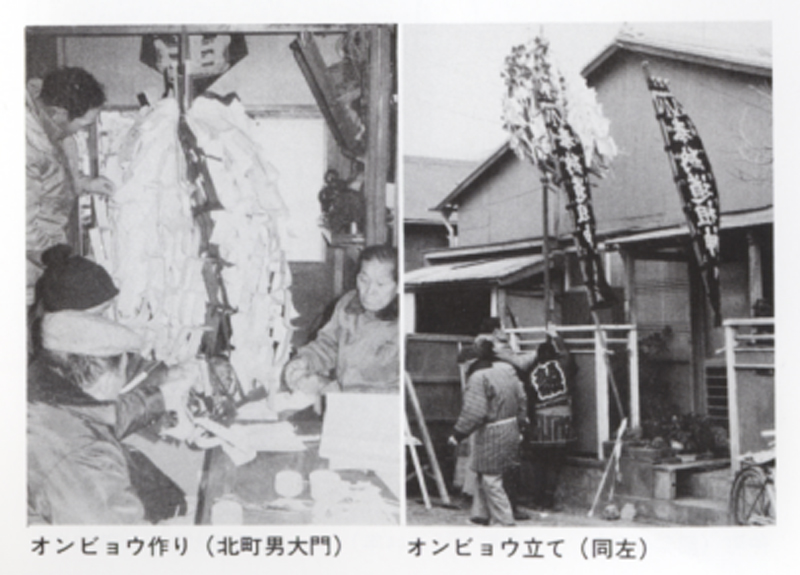

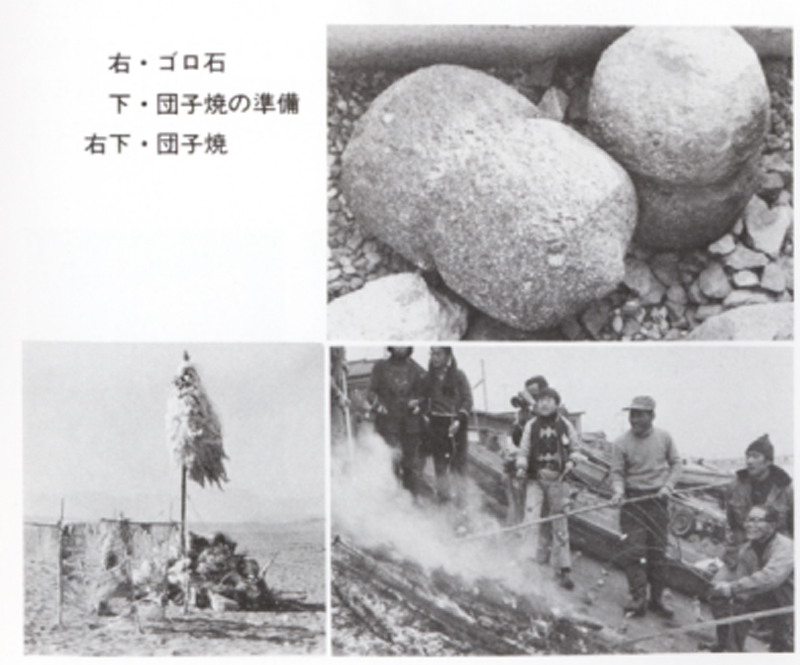

須賀には現在の自治会とは別に6つの町内があります。北町、横町、仲町、南町、西町と、代官町の6町内で、代官町は、太平洋戦争中にできた新しい町内です。この町内組織は、現在でも三島神社の祭礼や稲荷社の祭祀などに重要な役割を果たしています。 9力所の道祖神を町内ごとにみていくと次のようになります。 北町には図の1・2・3の3カ所に道祖神があります。は北町の男大門という組、2は女大門、3は西原(ニシッパラ)大門でまつっています。道祖神をまつる組は「講中」とよばれ、講中単位に正月のドンド焼きをおこなうわけです。 横町には4・5の2カ所に道祖神があります。4は乗蓬寺の北の道角の稲荷杜にまつられ、台町の道祖神といわれています。5は横町正一位稲荷社の境内で、ここには3基の道祖神がまつられています。3基の道祖神は、もとはカンペ(勘平)大門、ニヘイ(仁兵衛)大門という2つの講中でまつり、2カ所に分かれてあったものです。 仲町には6に道祖神があります。この町内には戦後に現在の須賀港が造られたりして家並が大きく変わっています。現在の道祖神は築港の南の港稲荷社にあり、昭和40年に建立されたものです。 南町の道祖神も1カ所で、7にあり、南町の稲荷社の境内にまつられています。西町は8に道祖神がありますが、ここは他と違い、社殿を造ってお札を御神体にしています。戦前までは木造の猿田彦像を御神体にしていましたが、戦災で焼けてしまったとのことです。 以上が古くからの町内の道祖神で、この他に9の三島神社境内にも1基まつられています。昭和7年1月14日に建立された「道祖神」と刻まれた文字塔で、幸町の道祖神とか代官町の道祖神といわれています。 須賀の道祖神塔は慶応4年銘のものが一番古く、総じて新しいのですが、北町女大門の道祖神は写真のように木造の翁・嫗像で、大変めずらしいものといえます。 須賀のセイトバライは特色ある行事といえます。写真のようなオンビョー(オンベ)を道祖神の講中ごとに作って立てかつては子どもたちがこれを持ち歩き、他の講中と比べあいました。また、子どもたちは道祖神の所に寄せてあるゴロ石(五輪塔の一部)をもったり、仮面を付けて講中を廻り、お賽銭をあつめたりもしました。賽銭をくれない家にはゴロ石を投げ込んだりしたそうです。 | |

P7 | |

P6 | |

P8 | |

P9 | |

|

|