|

旧平塚宿には要法寺と妙安寺という2ヵ寺の日蓮宗寺院があり、「南無妙法蓮華経」と彫った題目塔がいくつか建てられています。また、日蓮宗寺院には、この宗旨の家々で結成されている題目講中のあり方を教えてくれる石塔がいくつかあるのも特色です。

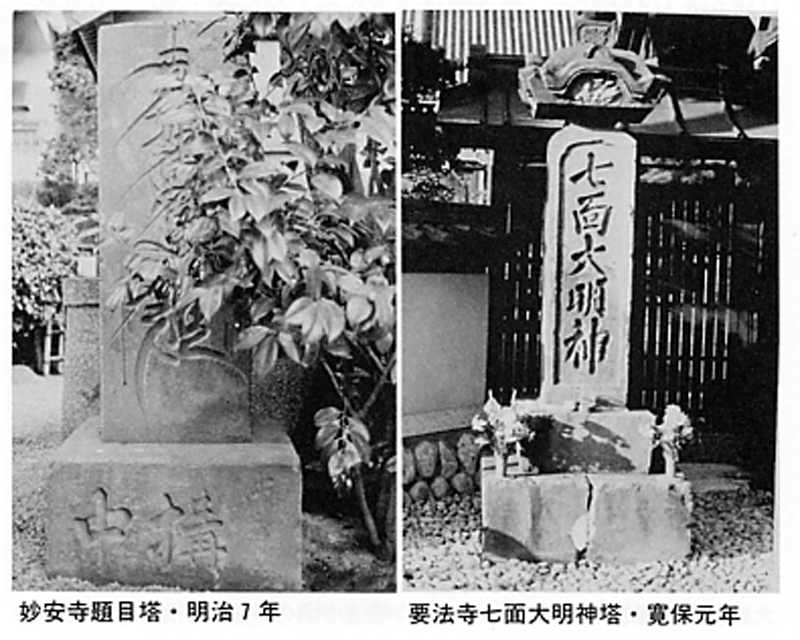

題目塔は妙安寺に2基、要法寺に3基あります。妙安寺には明治7年(1874)の塔と明治40年の塔があり、明治7年の塔には、もとは当宿柳町の見附(京方見附)端に天保年間に建てられた塔があったが、やむを得ない理由があって中郡題目講中と寺世話人で相談して当寺に移して建て直したとあります。また、明治40年の題目塔には豊田小嶺村の福井源兵衛が奉納したことが刻まれています。 要法寺の題目塔の1基は享保4年(1719)の建立で、正面には「南無妙法蓮華経 日蓮大菩薩御説法霊地」とあり、この寺は弘安5年(1282)の晩秋に日蓮上人が説法をおこなった霊場であると彫られています。あとの2基には年代がありませんが、1基には「南無妙法蓬華経 日蓮大菩薩」「奉唱首題三千部供養塔 孟夏中浣吉日 功徳主 原田勝右ヱ門立之」などとあり、江戸時代の建立と推測できます。この塔は銘文から首題一妙法蓮華経を三千部唱えた供養に建立したことがわかります。もう1基は近年のもので、「南無妙法蓮華経犬猫発菩堤心」と刻まれており、犬猫の供養に建てられたもののようです。 これらの題目塔は、「髭(ひげ)題目」といって独特の書体で題目が表されているのが特徴です。「南無妙法蓮華経」の7字のうち、「法」を除いた6字が筆先を髭のように長く伸ばした書体で、これは日蓮の書体を受け継いだものとされています。 さて、先の妙安寺の明治7年塔には「中郡題目講中」とあり、金目、粕屋、厚木、小易(子易)、沼目、打間木、生沢、出縄、寺田縄、大磯、小磯など広い範囲の人々が登場します。厚木のように中郡以外の所も含まれますが、これらからは中郡周辺の村むらの題目講の連合体のような組織として中郡題目講中があったのではないかと考えられます。 日蓮宗関連の石塔には、広範囲の人々が建立にかかわった場合が多々あります。明治7年の題目塔もそうですし、写真にあげた要法寺門前にある七面大明神塔にも広範囲の人々の名が見られます。これは寛保元年(1741)の建立で、大磯南上町、同北上町、同南新宿、同南下町、南原村、曽我別所村、矢畑村、恩馬村、本八幡村、中小磯、梅沢村、町屋村、前川村、小竹村、沼代村、円蔵村、酒勾村、芦之湯村、中新田村、下新田村、西小磯、中村村、馬場村、生沢村、寺坂村、国府新宿、塩海村、馬入村、厚木村、下嶋村、沼目村、打間木、国府津、平塚宿、田村、金目村、中原村などの人の名前が彫られています。この範囲は現在の小田原市、二宮町、大磯町、箱根町、秦野市、伊勢原市、厚木市、茅ヶ崎市、平塚市に及んでいます。 | |

P56 | |

|

| |

|

| |

|

| |

|

|