|

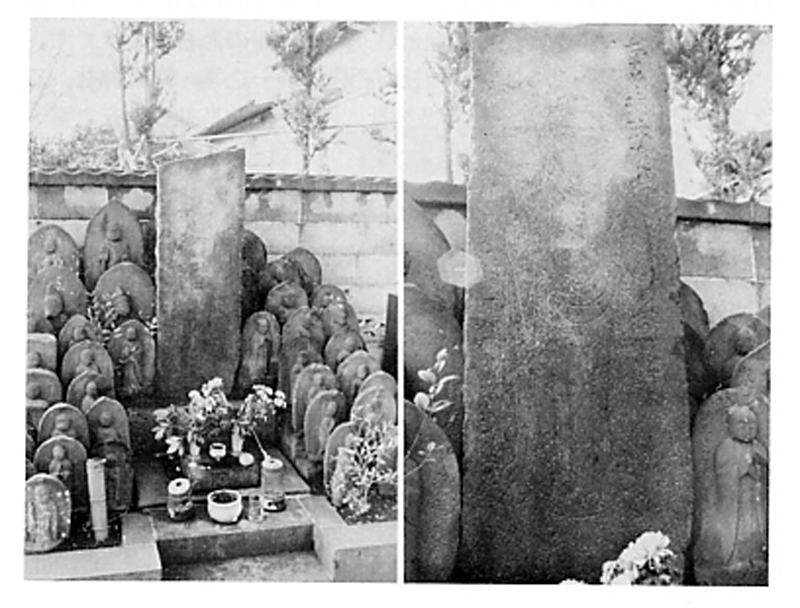

馬入本町のJR東海道線の近くにある真福寺墓地の一角には、写真のように石仏を塚状に並びたてて無縁仏を供養する場があります。

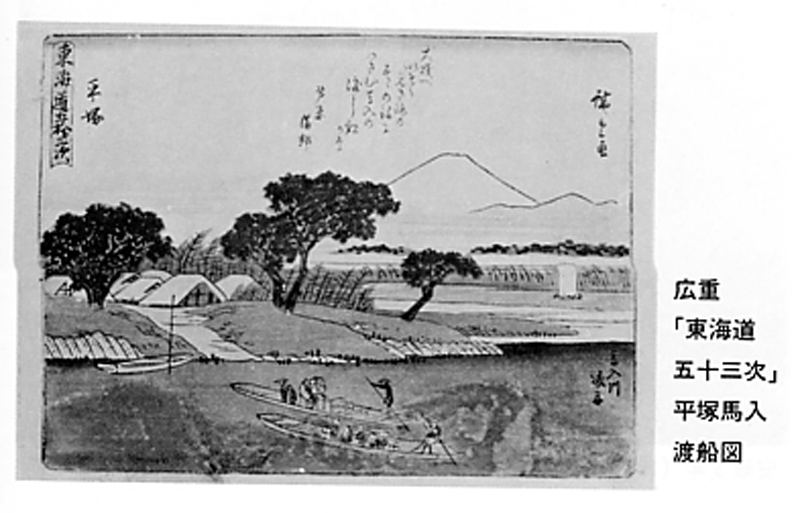

この中央に建てられているのが、ここで紹介する馬入川遭難者供養塔です。高さ約140cm程の石塔で、表面には少しわかりにくいのですが阿弥陀如来像が線刻され、「南無阿弥陀佛[]馬入川馬入渡船馬入橋遭難諸霊供養碑」とあり、建碑寄贈者名が彫られています。 建立年月はありませんが、昭和33年に旧江戸城の用石を使い、昔から溺死者や渡船事故で死んだ人を葬った無縁塚という場所に建立したとのことです(『新平塚風土記稿』<昭和45年平塚市教育委員会刊>による)。 馬入川の渡河については、文治4年(1188)正月に源頼朝が伊豆山権現、箱根権現、三島社に参詣するため、馬入と茅ヶ崎市町屋の間に浮橋を構えたり、建久9年(1199)に稲毛重成が亡妻の追善供養のために橋を架け、12月27日に頼朝も招いて渡り初め供養をおこたったなどの記録がありますが、その後、江戸時代には常設の橋が架けられることなく、錦絵に見るように渡船で川を渡りました。 初めに記したように江戸時代の馬入は東海道の渡船をもつ村で、『新編相模国風土記稿』には「馬入渡」には渡船3隻、平田船2隻、御召船1隻を置き、1隻に水主を3人ずつ充て、川会所を造って川年寄が詰めて渡船の指揮をしたとあります。川年寄りは、川名主、川方名主とも称され、渡船を運行する水主には馬入村の他、助郷といい須賀村や柳島村、松尾村、萩園村、下町屋村、今宿村から人が出て当たり、通行量の多い時には高座郡の田端村、一之宮村、門沢橋村、中新田村、河原口村、大住郡の戸田村、大神村、田村、愛甲郡の厚木村、鎌倉郡の材木座村、坂之下村から若干の船を出したとされています。 渡船の渡し賃については、元禄3年(1690)の「馬人川渡し賃高札」では、人1人10文、荷物1駄22文、乗掛荷16文とされ、天明5年(1785)には、荷物1駄が31文、乗掛荷22文、人1人14文と値上がりしています(『平塚市史』2巻所収資料による)。 | |

P44 | |

P45 | |

|

| |

|

| |

|

|