|

旧馬入村は、現在の八千代町、堤町、長瀞、中堂、榎木町、馬入本町、馬入の全域と老松町、天沼、代官町、久領堤の一部の範囲です。旧村域の南部には東西に東海道が通り、一里塚も設けられていました。現在は一部を除いて全域が市街地となっていますが、かつては東海道沿いにひらけた街村で、古くからの集落は現在の八千代町、榎木町、馬入本町にあり、村内は上宿、中宿、下宿の3つの町内に分かれていました。江戸時代末の戸数は、『新編相模国風土記稿』によれば129戸とあります。

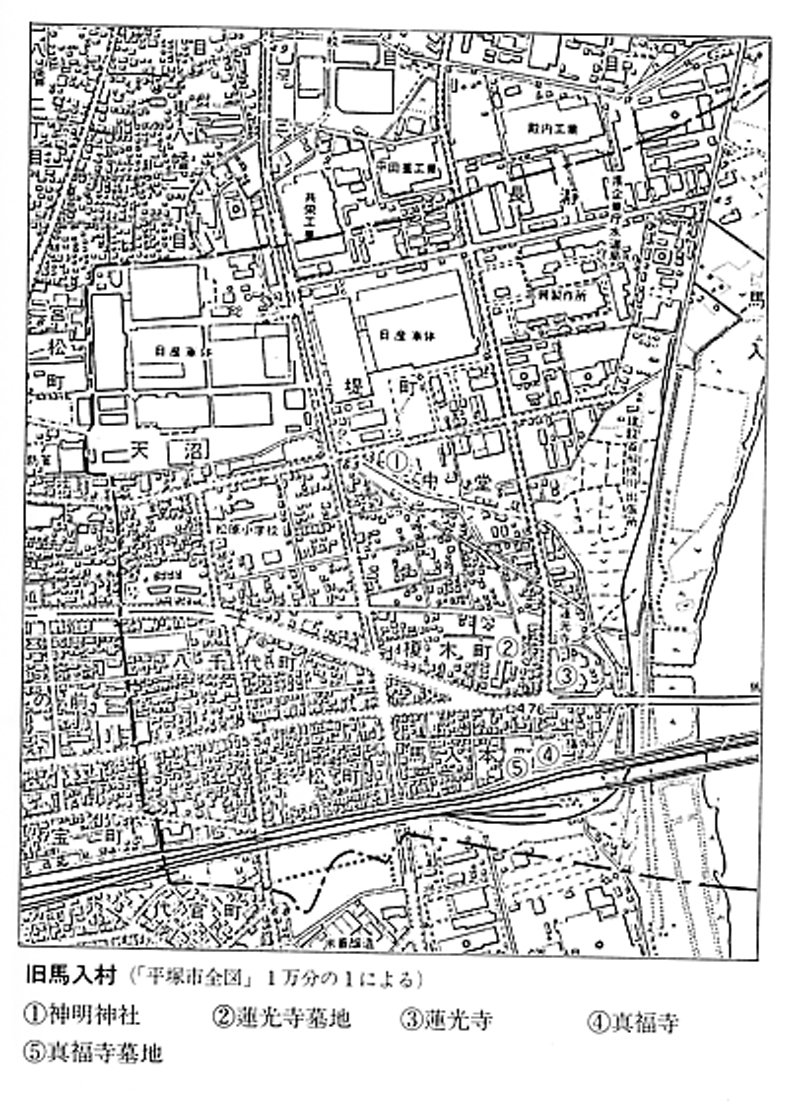

行政区画の変化は、明治22年に須賀村と合併して須馬村となり、その後は昭和2年に須馬町、昭和4年には平塚町に合併し、昭和7年には市制をひいて現在に至っています。 この地区は馬入川(相模川)に面しており、江戸時代には東海道の渡船場があり、渡し船が置かれました。また、馬入川はしばしば流路を変え、洪水による被害を受けることもありました。馬入川の河川敷は以前は広く、流路はかつては現在よりも東にあり、昔は今の川の中に家や寺などがあったといわれています。『新編相模国風土記稿』には、高福寺という真言宗の寺が記されていますが、この寺は馬入川の流路の変化で川の中に没したといわれ、また家によってはもとは川辺にあったが、洪水にあって今の所に移ったと伝えている家もあります。 この地区には、江戸時代末には神明宮、第六天社、高福寺、蓮光寺(真言宗)、真福寺(浄土真宗)、阿弥陀堂などがありましたが、現在はこの内の高福寺は前述のように無くなっています。なお、浄土真宗寺院は市内ではここの真福寺1ヵ寺だけです。 神社祭祀に関しては、神明宮(神明神社)が鎮守となっていますが、この地区は平塚八幡宮の氏子にもなっていて、旧八幡村、旧平塚新宿と年番で八幡宮の祭礼の世話方を受け持つのが特色です。 | |

P37 | |

|

| |

|

| |

|

| |

|

|